Teatro Regio

In origine Nuovo Teatro Ducale, il Teatro Regio di Parma nasce per volontà della duchessa Maria Luigia d’Asburgo-Lorena, moglie di Napoleone, inviata a reggere il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla dopo il Congresso di Vienna. Iniziati i lavori nel 1821 su progetto dell’architetto di corte Nicola Bettoli, il Teatro inaugura il 16 maggio 1829 con Zaira, opera di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani.

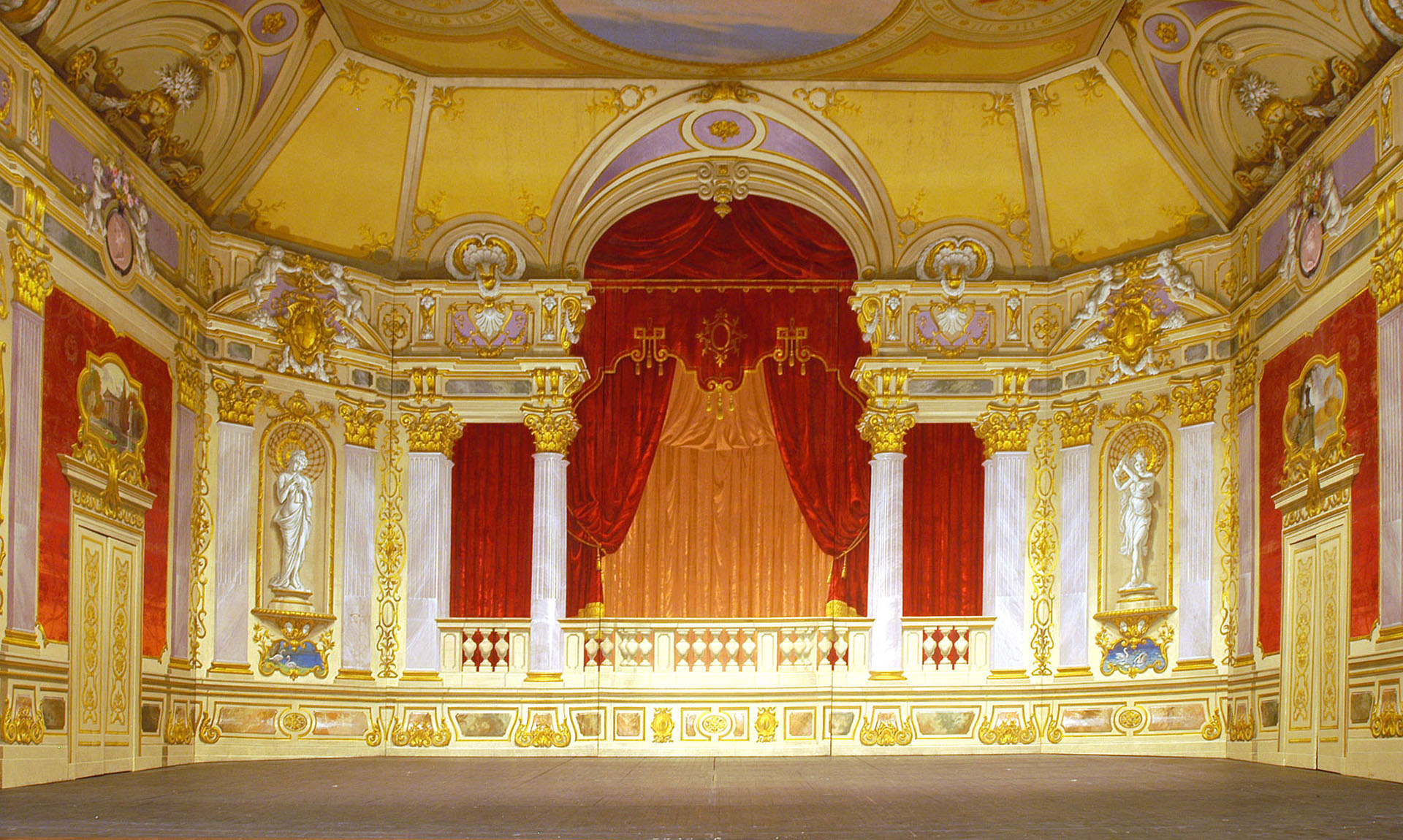

In stile neoclassico, la facciata è caratterizzata da un colonnato di ordine ionico e da un’ampia finestra termale che si apre nella parte alta. Superato l’atrio, si accede alla Sala del Foyer, scandita da due file di quattro colonne, sul pavimento del quale sono visibili le botole da cui veniva diffuso il riscaldamento. Una scalinata porta alla Sala del Ridotto, dov’era il trono di Maria Luigia, che poteva accedervi direttamente dalle stanze del Palazzo Ducale. Dalla volta dipinta scendono due lampadari a goccia in vetro soffiato e dall’alto si affacciano i matronei che ospitavano le orchestre da ballo. Tornando nel foyer, attraversato il portale d’onore, si entra nel cuore dell’edificio: la sala, con la platea, quattro ordini di palco e il loggione, è sovrastata dal soffitto dipinto da Giovan Battista Borghesi nel quale, disposti in cerchio intorno all’ “astrolampo”, il grande lampadario in bronzo dorato forgiato dalle officine Lacarrière di Parigi, stanno poeti e drammaturghi. Il sipario dipinto, uno dei pochi esempi giunti fino a noi, è anch’esso opera del Borghesi: una popolata allegoria della Sapienza, con Minerva assisa in trono circondata da dèi, ninfe, poeti e muse mostra, nelle sembianze della dea, il ritratto di Maria Luigia. In alto, un orologio “a luce”, che segna l’ora di cinque in cinque minuti, è posto al centro dell’architrave del proscenio, arricchito dai busti dorati di poeti e compositori. L’aspetto della sala oggi è molto diverso dall’originale: nel 1853 il décor in stile neoclassico, progettato da Paolo Toschi è ricoperto dagli stucchi e dalle dorature di Girolamo Magnani (decoratore che Verdi volle spesso al suo fianco in qualità di scenografo) che, su incarico di Carlo III di Borbone, rinnova la veste dell’ormai Teatro Regio secondo lo stile neorinascimentale. Nello stesso anno il nuovo lampadario, ridimensionato nel 1913 per migliorare la visibilità dal loggione, inaugura l’impianto di illuminazione a gas che sostituisce il vecchio sistema con candele e lampade a olio, mentre l’illuminazione elettrica arriverà nel 1890. La camera acustica dipinta da Giuseppe Carmignani, uno fra i rari esempi sopravvissuti all’uso e al tempo, riprende le decorazioni dei palchi e si compone di pannelli di canapa montanti su cornici lignee, componibili telescopicamente per servire le più diverse formazioni orchestrali.

In origine il Teatro è destinato ad accogliere i più vari generi di spettacolo, dall’opera alla danza, dalla declamazione poetica alle forme di “arte varia” più diverse (funambolismo e prove ginniche, numeri con animali ammaestrati, dimostrazioni scientifiche, illusionismo, esposizione di “curiosità”). Sin dalla sua inaugurazione è testimone e protagonista dei cruciali cambiamenti che investono il melodramma durante l’Ottocento e il secolo successivo, dalla fine dell’epoca legata al nome di Rossini alla supremazia del repertorio verdiano, dall’apertura alle esperienze francesi e tedesche, all’estrema evoluzione in senso realistico dell’opera italiana con Mascagni, Leoncavallo e Puccini.

Il sipario del Borghesi

Quest’opera di Giovan Battista Borghesi (Parma 1790 – 1846) rappresenta una scena allegorica divisa in tre parti. A destra Maria Luigia dipinta come Minerva, in trono con i simboli del suo potere, l’elmo piumato, il mantello e lo staff del potere. Ai suoi piedi c’è il gufo, sacro alla Dea e a destra una ninfa guarda lo scudo che giace a terra, simbolo di pace. Dietro si possono vedere le allegorie di Abbondanza, Giustizia e Pace. Nelle vicinanze si trovano Ercole e Dejanira mentre sopra di loro in un cerchio ininterrotto sono dipinte le ore, simbolo dell’eternità del tempo. Dietro la Dea si possono vedere figure umane che suonano la lira che rappresentano soggetti cari alla Duchessa, amante della musica e del canto. A sinistra del dipinto, le altezze del Parnaso popolate da divinità e spiriti. Apollo nel centro sta suonando la lira e ai suoi piedi si vede un leone cullato dalla musica divina. Più in là ci sono le Grazie e vicino al boschetto di alberi i poeti Pindaro, Omero, Virgilio, Ovidio e Dante. A sinistra di Apollo tre muse: Talia, che rappresenta la commedia e porta una maschera, Melpomene, musa della tragedia che porta un pugnale, ed Euterpe musa della musica che porta una lira sulla sua spalla. Nascosto dietro un albero, quasi minaccioso e trattenendo le sue pipe, Marsia, sconfitta da Apollo in una competizione musicale. Al centro della scena, che si sforza di essere liberato dalle muse, è Pegaso, il cavallo alato nato dal sangue di Medusa, che con un potente calcio ha liberato la saggezza e la poesia dalla roccia. E’ come se Pegaso avanzasse verso gli spettatori portando di nuovo il suo dono all’umanità.

Il pittore

Giovan Battista Borghesi (Parma 1790 – 1846) ha studiato a Parma presso la scuola di Biagio Martini. Intorno al 1815 dipinse Omero, spiegando l’Iliade in varie stanze del Palazzo Ducale di Colorno. Dipinse molte opere per le chiese di Parma: nel 1823la pala d’altare per l’Oratorio dei Rossi fu premiata con un sussidio ducale che gli permise di recarsi a Roma dove, nel corso di due anni, dipinse un certo numero di scenografie per il Teatro Argentina. Tornato a Parma si fermò a Perugia e Firenze dove, tra l’altro e ispirandosi a opere simili di Raffaello e Sustermans, dipinse ritratti di La Fornarina e Galileo. Tornato a Parma nel 1830, fu nominato professore di pittura all’Accademia di Belle Arti. Restaurò gli affreschi del Parmigianino a Fontanellato e dipinse poi quelli che sono considerati i suoi capolavori: il ritratto di Maria Luigia che è oggi nella Galleria Nazionale di Parma, il soffitto e il sipario del Teatro Regio, e il soffitto della terza sala di la Biblioteca Palatina.

La camera acustica

Dipinta da Giuseppe Carmignani (1871-1943) la camera è composta da pannelli di diversa forma e dimensioni per una superficie totale di 320 mq. I pannelli di tela sono montati su legno e possono essere assemblati per complessi di orchestra di dimensioni diverse. Il dipinto riproduce elementi di stucco e intarsio utilizzati nella decorazione delle scatole nel teatro ed è stato realizzato a tempera con colori in polvere legati con colla a base animale. Il dipinto è stato eseguito direttamente sulla tela senza strato preparatorio, che normalmente sarebbe stato fatto con gesso e colla animale, al fine di preservare la natura leggera dei pannelli.

Il pittore

Giuseppe Carmignani ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Parma con Gerolamo Magnani e Giuseppe Giacopelli. Dopo aver lavorato al Teatro Regio nel 1893, ha lavorato con la Scala di Milano prima di trasferirsi in Argentina, dove ha creato scenografie per tutti i Teatri di Stato. Nel 1898 fu nominato insegnante di prospettiva all’Accademia Nazionale delle Belle Arti e l’anno successivo delle arti decorative all’Università di Buenos Aires. Nel 1911 torna a Parma e l’anno successivo assume la cattedra di Arti decorative presso l’Istituto di Belle Arti e in seguito diventa direttore e insegnante di scenografia che ha sede nell’attico del Teatro Regio.

L’orologio a luce

Il tempo ritrovato, saggio di Giuseppe Martini in occasione del restauro dell’antico orologio realizzato da Paolo Valenti

Potrebbe accadere al termine del lungo duetto, quando soprano e tenore si separano speranzosi ma consapevoli di un’imminenza allarmata e ostile; oppure dopo un applauso alla cavatina di bravura, o, perché no, anche al monologo shakespeariano, o nel fluire arrovellato di un recitativo. Durante l’agonia finale dell’eroe o meglio ancora dell’eroina – una Violetta, una Manon, una Mimì – no, lì no, perché si sa che ormai è fatta. O forse sì, come quando ci si risveglia da un sogno? E del resto è un momento imprevisto anche per lo spettatore, che un attimo prima non avrebbe mai creduto che accadesse, che potesse accadergli, che uno scatto minuto e incontrollabile potesse prendere il sopravvento su di lui, farsi largo nella semioscurità lasciandosi alle spalle l’intera platea di ombre accalcate, dimenticare quanto c’è intorno, spingerlo a un gesto insieme curioso e impudico. Avviene cioè che a un certo momento si senta il bisogno, durante lo spettacolo in teatro, di vedere che ora è.

È un frangente fulmineo eppure lentissimo, che si apparenta a qualcosa di cosmico, a un farsi strada in uno spazio indefinito e dilazionato, popolato di suoni arcani e luci distanti. Ci si riscuote da un tempo irreale, che è il tempo sospeso del palcoscenico, misurato da arie e cori, da spade sguainate e maledizioni, e si rientra per un frammento di esistenza nel tempo della vita comune, quello sul quale là fuori si confrontano le ripartenze degli autobus e le saracinesche che si abbassano.

A quel punto lo spettatore bene educato del teatro, e diciamo del Teatro Regio di Parma, si rivolge all’orologio sopra l’architrave del palcoscenico. Nulla di appariscente: basta un colpo d’occhio per incontrare le aggraziate cifre che, discrete ma nette, si fanno improvvisamente largo alla vista, come se fino a quel momento non ci fossero mai state. Lo spettatore ben educato sa riconoscere in quei numeri l’astuta combinazione delle ore, in cifre romane, e dei minuti, in cifre arabe – questi ultimi, avanzando al passo di cinque, mettono sull’avviso di uno scorrere del tempo discreto, tutt’altro che ossessivo. Non di lancette si avvale infatti l’orologio del Regio ma di un arguto sistema che su un fondo scuro fa apparire uno sopra l’altro i due provvidenziali numeretti, eleganti e snelli come qualcosa certamente di non imprevedibile e incongruo, nella città che ospitò Bodoni. L’orologio del Regio non segnala il passare del tempo: lo proclama con aulico sussurro.

Certo, si dirà poi che la presenza di un orologio in teatro è figlia di altre esigenze. Si sa che, appena si guarda l’orologio, vuol dire che lo spettacolo è arrivato a un punto morto, e non è escluso che i solerti progettisti del Teatro avessero pensato anche a questa eventualità, oltre a quella di evitare agli spettatori farraginose consultazioni di orologi da taschino. Sarebbe bello anche pensare che l’orologio della platea sia un modo con cui il Teatro si è ulteriormente specializzato in se stesso, come a dire che tutto, nel periodo in cui si è accolti nella sala, è rivolto ad assistere lo spettatore, a coccolarlo e a provvederlo di quelle informazioni che gli possano essere utili senza che distolga la propria attenzione da quanto accade sul palcoscenico o al massimo fra i velluti della sala.

In mancanza di documenti espliciti, un cognome e un anno incisi sul telaio consegnano l’identità dell’artefice di questo ingegnoso manufatto: Antonio Barozzi, geometra e orologiaio nato a Sissa nel 1799 e morto a Parma nel 1870. Barozzi lo aveva approntato nel 1828, alcuni mesi prima dell’inaugurazione del Teatro nel maggio 1829, e il 27 di quello stesso mese fu assunto come orologiaio ufficiale del Teatro con il compenso di 120 lire annue per svolgere quanto previsto all’art. 151 del regolamento teatrale, cioè “obbligo di montare l’orologio della platea in tutte le sere di Teatro, accendendovi il lume occorrente ed anche senza lume nei giorni in cui sarà prova in Teatro”. Il meccanismo, semplicissimo, è quello di un orologio a pendolo. Alcuni pesi proporzionati alla resistenza delle ruote dentate trasmettono energia al sistema rotorio fino a innescare il movimento della ruota di scappamento, regolato da un’àncora uncinata che a sua volta trasmette il moto al pendolo, la cui oscillazione assicura frequenza costante al sistema. L’aspetto più affascinante riguarda però il modo con cui vengono attivati i due anelli che mostrano le cifre di minuti e ore. Si tratta di due grandi anelli neri, uno con le cifre dei minuti e uno sottostante di diametro maggiore con quelle delle ore, ricoperti all’interno da una striscia di pergamena e con dentini sporgenti sul lembo superiore alla sinistra di ogni numero. I numeri, ritagliati nell’anello nero, risultano perciò schermati solo dallo strato di carta, che permette di modulare la fonte luminosa posta al centro dell’anello inferiore, perciò dietro i numeri. Un braccio metallico aggancia una forchetta pendente dall’alto e si appoggia al dentino dell’anello superiore. Attraverso un sistema di corde, la risultante delle forze in gioco permette al braccio metallico di arretrare ogni cinque minuti, in modo da sganciarsi dalla forchetta, liberarsi dall’appoggio al perno e far scorrere in senso antiorario l’anello, per poi rientrare immediatamente bloccandosi al perno successivo, in modo da fermare la ruota all’altezza della nuova cifra oraria. Dalla platea si vede questa cifra dei minuti che, fermandosi, compie un piccolo rimbalzo: il rimbalzo del braccio metallico contro il dentino dell’anello. Terminato il giro dell’anello dei minuti, cioè dodici scatti, il sistema sblocca un secondo braccio a cancelletto, che muove a sua volta di uno scatto l’anellone sottostante che segna le ore grazie a un meccanismo analogo.

Arcano e impervio è il luogo dove è ospitato questo marchingegno cronografi co a sedici metri di altezza, una stanzetta quadrangolare nella quale protagonisti sono decisamente i due grandi anelli con le cifre delle ore e i raccordi di funi che trasmettono i movimenti, mentre nascosto nell’ombra è il piccolo e semplicissimo meccanismo rotorio che alimenta tutto lo spettacolare sistema. Un nudo tavolino di legno con uno sgabello che fungeva, immaginiamo, da podio per raggiungere le parti superiori delle funi, completa questo anfratto collodiano. È una stanzetta – detto per inciso – che ha anche una fama di filtro d’amore, visto che leggenda d’epoca di Maria Luigia voleva che chi riuscisse a portare una donna fin qui e a baciarla, l’avrebbe fatta innamorare per sempre. Non è detto comunque che le firme datate graffi te sul muro siano quelle di altrettanti seduttori trionfanti.

Va da sé che dalla platea il piacere dello sguardo a questo orologio è aumentato dall’eleganza dell’ornato, che si può dire gli conferisca una personalità, quel fare rassicurante che lo fa percepire dallo spettatore come un complice silenzioso e comprensivo delle serate teatrali. Purtroppo, in assenza di chiare documentazioni iconografi che sull’aspetto dell’architrave del palcoscenico nel progetto del teatro realizzato da Niccolò Bettoli del 1829, non è possibile valutare con esattezza l’ornato che evidenziava la mostra dell’orologio nel primo disegno neoclassico della sala, per quanto non sarà difficile immaginare che, in continuità alla snella decorazione di quel progetto, si sarà trattato di una sobria deviazione dalla sequenza di girali e palmette che percorrevano il fregio superiore sotto la vòlta. Ci pensarono Girolamo Magnani e Pier Luigi Montecchini nei rifacimenti degli ornati della platea del 1853 – quando ormai il Nuovo Teatro Ducale aveva assunto ufficialmente il nome di Teatro Regio – a fare dell’orologio l’elegante protagonista di quella sommità di palcoscenico: circondarono la mostra ovale di un fregio a cordoncino e lo inserirono in un regale cartiglio di legno dorato a quattro riccioli – che ricorda vagamente il giglio borbonico e si aggancia letteralmente all’architrave – da cui escono due frondose frasche fiorite. In questo modo l’orologio diventa non solo un oggetto di consultazione, ma anche un culmine visivo del boccascena.

Non è detto che negli oltre quarant’anni durante i quali Barozzi fu sacrosanto e intoccabile titolare orologiaio del Regio, il che significa principalmente responsabile del manufatto e del suo funzionamento, abbia svolto costantemente in prima persona la manutenzione dell’orologio, ciò che incoraggiò gli incaricati temporanei a qualche ambizione. Accadde nel 1839, quando parve necessario installare un orologio anche all’interno del palcoscenico, a uso degli artisti e dei cantanti. Gesto di una schietta praticità, quasi severa, era questo non altro che l’orologio ora smontato e già posizionato sopra la porta che dà accesso al palcoscenico dalla prima fi la di palchi a sinistra, di cui resta un lacerto di meccanismo smembrato, proveniente dal vecchio Teatro Ducale nel Palazzo della Riserva. Giacché, naturalmente, un orologio esisteva dal XVIII secolo anche nel gloriosissimo Teatro Ducale che, prima della fondazione del Regio, fu accolto fino al 1829 nel Palazzo della Riserva, dove ora è la sede delle Poste centrali. Ovvio, a quel tempo la lunghezza degli spettacoli, le luci accese o semiaccese durante le opere, la fervida attività sociale fra i palchi durante le rappresentazioni, obbligavano la presenza di un orologio ben visibile, che nel nuovo Teatro, in età di spettacoli svolti sempre più spesso nell’oscurità o nella semioscurità, avrebbe assunto i discreti connotati della retroilluminazione. Non è chiaro perché a riparare e ripulire questo vecchio orologio del Teatro Ducale e a rimontarlo dentro il palcoscenico del nuovo Teatro fosse stato chiamato Pietro Veroni (1790-1878), dal 1824 al 1831 suonatore di timpano nell’orchestra del Teatro di Reggio Emilia (ma Veroni era di Parma). Probabile che le scarse entrate che procurava l’orchestra reggiana lo avessero spinto a riciclarsi come orologiaio, pur mantenendo il posto in orchestra. Fatto è che nel 1839 Veroni incassò 70 lire (ne aveva chieste 80) per il lavoro di riparazione e sistemazione di questo orologio dentro il palcoscenico, e un rifiuto alla richiesta di essere assunto come orologiaio del Teatro. In compenso l’anno dopo fu messo a libro paga come timpanista aspirante nell’Orchestra Ducale di Parma, dove rimase almeno fino al 1856, distinguendosi per l’invenzione del meccanismo di intonazione dei timpani con una sola vite. Un tipo sicuramente ingegnoso. Vale la pena parlarne perché la non chiara focalizzazione sull’identità del costruttore dell’orologio in platea, Barozzi, ha fatto supporre per molto tempo che i documenti su questo trasporto e riattamento dell’orologio del Ducale all’interno del palcoscenico del Regio si riferissero a quello della platea, dando a Veroni ciò che non era di Veroni. Questi aveva invece interamente ripristinato l’orologio del Ducale per l’uso interno al palcoscenico: un manufatto in ferro posto su un quadrante lucido con i numeri disegnati, di cui rifece molte parti e capovolse il meccanismo da verticale a orizzontale. Più che ai cantanti, serviva evidentemente al personale di scena e agli attori di prosa e dei numerosi spettacoli di arte varia, magia e meraviglie scientifiche che affollavano il palcoscenico nelle stagioni autunnali; alle serate di gala e alle feste durante le quali la platea, sgomberata dalle sedie (le poltroncine sarebbero arrivate molto più tardi), si trasformava in un’enorme sala da ballo; e comunque per garantirsi da qualsiasi disguido potesse insorgere con artisti più o meno inconsapevolmente ignari dell’orario che il pubblico, poco più in là, poteva controllare sull’orologio della platea. Un fatto, dunque: un omologo meno ingegnoso e meno elegante si occupava di riferire a chi lavorava in scena e dietro le quinte quanto l’orologio della platea comunicava placidamente al pubblico. Del resto, non c’è sempre chiarezza nei documenti ottocenteschi se la generica espressione “orologio del palcoscenico” riportata spesso nei pagamenti a Veroni per le manutenzioni si riferisca di volta in volta a quello interno al palcoscenico o a quello che, pur rivolto verso la platea, è posto comunque sull’architrave del palcoscenico stesso.

Quanto a questo orologio della platea, il protagonista del nostro volumetto, la sua storia coincide d’ora in poi con la storia della sua manutenzione e delle riparazioni. Nel 1850, dietro suggerimento della commissione amministrativa del Teatro alla Presidenza delle Finanze ducale, sarà il figlio di Pietro Veroni, Giuseppe (nato il 2 febbraio 1817), ad essere nominato sostituto di Barozzi, senza compenso e con l’incarico di caricare tutti i giorni l’orologio del palcoscenico e sostituire Barozzi in caso di malattia, ruolo che mantenne per almeno una ventina d’anni riparando l’orologio certamente nel 1855 e nel 1863 e riuscendo ad accumulare un discreto patrimonio grazie alla sua attività di orologiaio. Ancora nel 1889 sono attestate riparazioni alle lettere, che avevano sofferto il surriscaldamento prodotto dall’illuminazione retrostante, e ulteriori riparazioni si ebbero più volte anche nel Novecento (l’ultima nel 1979). La cronaca recente, d’inizio millennio, è quella di un affaticamento del meccanismo che ne ha prodotto il collasso, fino a bloccarne il funzionamento per alcuni anni. Anni invero tristi, nei quali sembrava che l’orario comunicato dal Teatro, dal corpo stesso del Teatro, non ricoprisse più un ruolo affettivo e pratico per lo spettatore. La tecnologia da tasca aveva cominciato a fare il suo lavoro, e i numeretti elegantemente sagomati apparivano ai più il relitto di un mondo ormai inadoperabile, di cui si poteva fare tranquillamente a meno. Tanto più si avvertirà, adesso che ha ricominciato a funzionare, l’elegante utilità di uno strumento votato non a segnare il tempo ma ad isolarlo da altri possibili tempi così brutalmente banalizzanti, il tempo della fretta e del traffico in circonvallazione, quello lungo del lavoro e quello brevissimo del web, il tempo delle pause pranzo e delle partite. Dentro il teatro, invece, la sola dimensione reale è quella dello spettacolo nel quale si annullano tutte le altre percezioni, o sono falsate, o sono comunque destinate a convogliare nel quadrato del palcoscenico, sovrastato nell’ombra da un orologio dalla saggezza antica, che ignora la spasmodica ansia del minutaggio e accetta di raccontare una storia diversa, antica e immutabile, che si rivela solo a chi intuisce che il tempo in teatro è essere in teatro.